15年来,一直陪伴中国血管医生成长

15年来,一直陪伴中国血管医生成长

更多精彩内容

点击文末“阅读原文”,下载CEC APP

主动脉扩张性疾病包括主动脉瘤和主动脉夹层,一旦发生破裂,危及患者生命。因此,主动脉扩张性疾病治疗的首要目的是预防破裂,降低主动脉相关死亡风险。在腔内技术和设备飞速发展的当下,TEVAR/EVAR已成为大多数主动脉扩张性病变的首选治疗策略。然而,预防EVAR术后的内漏、主动脉夹层破口的处理仍具有挑战。研究表明,有效的预防Ⅱ型内漏有利于远期临床获益。如何实现便捷有效地预防内漏?针对不利于开展开放或腔内手术的主动脉夹层病变,如何更安全高效地处理裂口?

近期,雅培推出“堵一無二”系列专题活动。本期专题特邀海军军医大学附属上海长海医院血管外科陆清声教授和张雷教授分享了预防EVAR术后Ⅱ型内漏和处理主动脉夹层裂口的安全、便捷、高效的方法——AVP栓塞术。(点击文末“阅读原文”,下载原文PDF)

问题1:目前,腔内手术已成为主动脉夹层的首选治疗术式,主要策略是隔绝近端破口,减少假腔内灌注,诱导假腔血栓化;然而部分夹层术后,远端仍然通畅,导致了夹层进一步扩张。在临床上,常规处理远端破口是否必要?处理的方法有哪些?

陆清声教授:对主动脉夹层破裂口而言,有个说法是“more proximal more danger,more distal more safe”,即裂口越靠近心脏就越危险,越远离心脏就越安全。这是由于主动脉夹层的病理生理而导致的临床现象。因此,临床上根据裂口的位置将主动脉夹层分为A型和B型。最新的SVS指南进一步将侵犯升主动脉的夹层定义为A型夹层,累及主动脉弓及远端的夹层称为B型夹层。A型夹层急性期死亡率高达75%,而B型夹层急性期的死亡率低于10%。这也为B型夹层的腔内治疗提供了时间窗,通过阻断近端裂口血液流入,从而促进假腔血栓化。而对于B型夹层远端裂口的处理,仍存在许多问题:其一,无法明确裂口的具体数目;例如部分小裂口,在术前评估中并未被发现,但是在覆盖部分裂口后,主动脉发生重塑,破坏了既往的真假腔压力平衡,进而被监测到;这并非支架或术者操作所致,而是本身病理就存在。其二,基于主动脉重塑或医源性原因,可能发生新裂口;因此,只处理看得见的裂口,也是有潜在危险的。其三,若选择全程覆膜支架进行隔绝,即从胸主至腹主远端,甚至髂动脉,将大大增加患者截瘫的风险。腔内技术发展至今,为复杂主动脉疾病的诊疗提供了许多选择。然而,腹主动脉内脏区裂口的腔内处理仍充满挑战,其干预的难点在于既要封堵裂口,又要保证分支动脉通畅。据单中心数据统计,该区域存在裂口的比例占全部B型夹层的56%~88%。目前,该区域腔内重建仍处于探索阶段,现有的腔内治疗技术有开窗、分支支架、裸支架、裸支架+弹簧圈等。根据患者的情况进行个体化选择,也能获得不错的疗效。综上所述,同期将整段胸降主动脉的所有裂口进行腔内隔绝处理的做法并不可取。更为稳妥安全的方法是,先处理近端胸降主动脉裂口,观察远端裂口和假腔的变化情况,再遵循由近及远的处理原则,选择合适的方法干预远端裂口,最终实现假腔的全部血栓化。我相信随着更便捷、更安全、更经济的处理方法的涌现,临床医师对于远端裂口处理的积极性会越来越高。

问题2:EVAR凭借其创伤小、短期疗效显著、患者恢复快的特点,为许多患者带去福音。但是其术后并发症仍不容小觑,首当其冲的是内漏问题,又以Ⅱ型内漏居多,发生率约22%。持续的Ⅱ型内漏可导致瘤体增大,增加破裂的风险。Ⅱ型内漏的危险因素有哪些?如何进行预防?

陆清声教授:相较于开放手术,EVAR近期疗效显著,但远期再干预率高。近年来,随着腔内器具的进步和技术水平的提升,EVAR的并发症率进一步降低,可治疗的主动脉疾病的复杂程度提高,适应症亦随之拓展,但远期问题仍未得到很好的解决,如内漏问题。随着腔内器具的发展、术者操作水平的进步、移植物质量的提升,Ⅰ型、Ⅲ型和Ⅳ型内漏的发生率越来越低。当下,Ⅱ型内漏的预防和处理仍是困扰临床医师的一大难题。不同于开放手术彻底地清除瘤腔,EVAR手术是通过腔内隔绝的方式进行治疗,即瘤腔仍然存在。这就为术后内漏的发生提供了前提条件。当下临床上预防Ⅱ型内漏的主要方法是栓塞腰动脉,但这增加了手术的复杂性。事实上,许多腰动脉并不明显,甚至会被附壁血栓暂时性地覆盖,因此在巨大的瘤腔内寻找腰动脉并不容易。虽然EVAR术中栓塞腰动脉能起到一定的预防Ⅱ型内漏的效果,但并不是理想的方法。值得关注的是,瘤腔填充是通过在瘤腔内填充填塞物的方式,固化瘤腔,使其无法继续扩张,从源头避免Ⅱ型内漏。基于此,国内外专家进行了一系列的探索。Nellix设备是一款通过密封整个动脉瘤腔来治疗AAA的系统,即在两枚支架平行植入腹主后,注入EndoBags填充瘤腔。然而,EndoBags外壁与瘤囊的贴合程度并非100%,存在细微的缝隙,并不能完全避免Ⅱ型内漏。海军军医大学第一附属医院血管外科研究的生物蛋白胶填充方法,是将纤维蛋白原和凝血酶在体内混合注入瘤腔,以此形成致密的栓塞,进而避免Ⅱ型内漏。单中心10年随访研究结果表明,生物蛋白胶瘤腔填充法能有效预防Ⅱ型内漏。多中心研究正在进行,初步结果提示了良好的预防Ⅱ型内漏的效果。此外,对于破裂AAA的治疗,腔内隔绝后,注入生物蛋白胶能够及时止血,提升救治率。

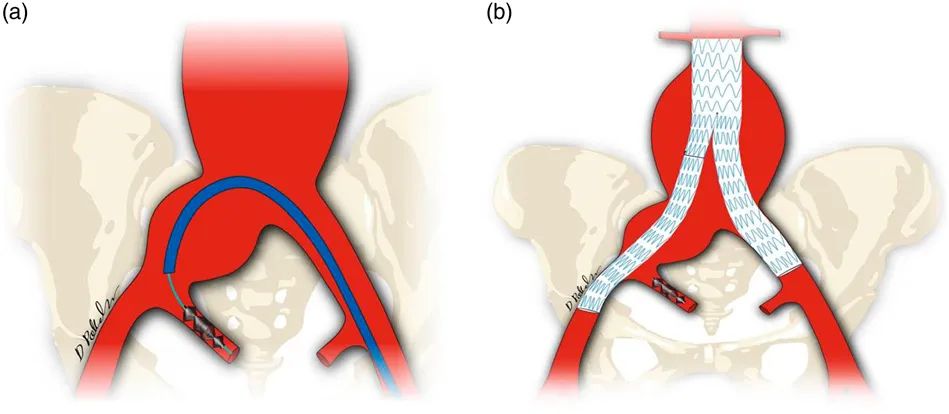

问题3:针对累及髂动脉的AAA,EVAR术中是否保留ⅡA一直存在争议。请谈谈您的观点?

陆清声教授:是否保留髂内动脉,最重要的就是平衡付出的代价和获得的收益。需要考虑的是,若保留髂内动脉,付出代价包括手术复杂性、耗材成本、患者耐受手术时长的麻醉等;若不保留髂内动脉,需要评估是否引起严重的盆腔缺血、臀肌跛行、生活质量的下降等。因此,临床医师应该综合考虑病变特点、解剖特征、髂内远端侧支、患者年龄、身体情况、意愿、经济情况等。对于髂内动脉存在动脉瘤病变的患者,保留髂内反而为后续动脉瘤扩张提供机会,应彻底处理髂内动脉瘤,保证完全血栓化。对于髂内动脉健康的AAA患者,建议至少保留一侧髂内动脉。若经评估决定栓塞双侧髂内动脉,则需要遵循2个原则:1、术前评估有足够的侧支循环至髂内动脉远端;2、只栓塞髂内动脉近端,不要栓塞远端或侧支。另外,在治疗的过程中不可本末倒置,EVAR治疗的最终目标是解除AAA,不能为力保髂内动脉,而导致拼接太多支架,增加内漏的风险。

问题4:血管塞(AVP)在栓塞内脏动脉瘤、胃冠状静脉、动静脉瘘、主动脉夹层远端破口、ⅡA等方面取得了不错的效果。相较于其他栓塞材料,AVP的使用为临床带来了哪些便利?

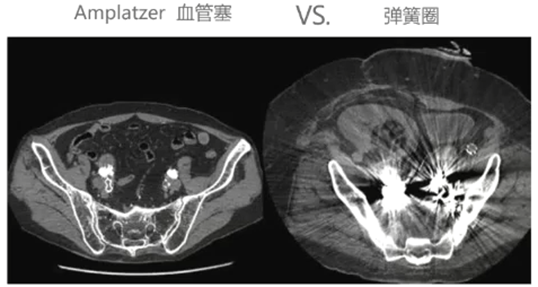

陆清声教授:AVP的应用为临床带来最大的便利是栓塞效率的提高。既往临床上最常用的栓塞材料是弹簧圈,若采用弹簧圈致密栓塞一根血管或一个动脉瘤,所需要的数量非常大,相应的花费也很高,还延长手术时间,增加辐射暴露时间,提高手术的复杂度。虽然带有纤毛弹簧圈的使用,在一定程度上提高了栓塞效率,但还远达不到理想的栓塞效果。AVP释放后,本身会占据一定的体积,对血流形成一道物理屏障,即使在高流量血管中也能快速形成栓塞,极大地提高了栓塞效率,降低治疗成本。另外,雅培公司提供的AVP柔顺性好,可通过小直径、柔顺性好的鞘管、Guiding进行输送,能够到达扭曲血管的远端,进行有效栓塞。

教学微课堂

综合多项研究数据的结果表明,EVAR术后各型内漏的总发生率为20%~50%,其中Ⅰ型内漏发生率最高,为10%,Ⅱ型内漏发生率为10%~25%。日本一项针对EVAR术后持续性Ⅱ型内漏的全国性研究,纳入17,099例患者,中位随访4.1年,结果提示持续性Ⅱ型内漏发生率为29%;回归分析明确持续性Ⅱ型内漏是EVAR术后主动脉瘤瘤腔扩张的独立阳性预测因素,且可能继发Ⅰ型内漏。2、栓塞ⅡA往往是预防Ⅱ型内漏的最佳选择

临床医师对Ⅱ型内漏的关注逐渐提高。Ⅱ型内漏的危险因素包括粗大通畅IMA(直径≥2.5 mm)、≥2条腰动脉、瘤腔长度和直径、髂总动脉长度等。目前,对于髂内动脉地处理,比较统一,无非是直接覆盖、栓塞和重建。现有的数据表明,直接覆盖并不能替代栓塞。另外,受解剖限制,IBD/IBE仅适用于约40%的CIA动脉。不仅如此,应用IBD/IBE会增加患者的经济负担,同样不适用于所有患者。受限于疾病本身、器具、技术以及费用等,栓塞ⅡA往往是预防Ⅱ型内漏的最佳选择。

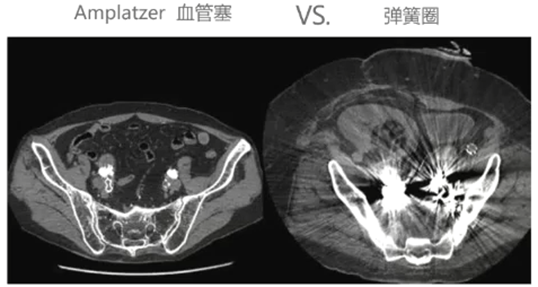

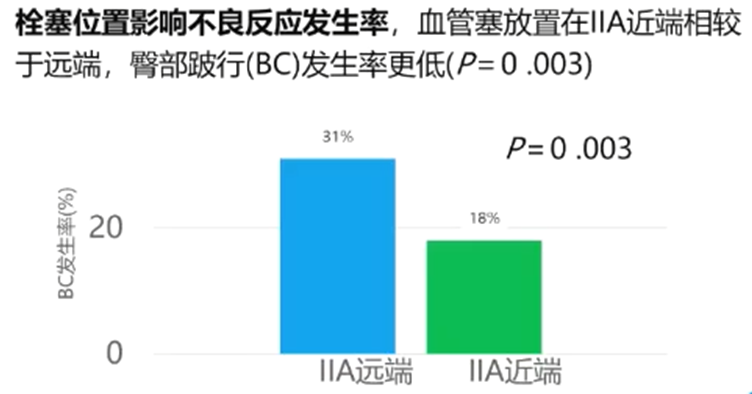

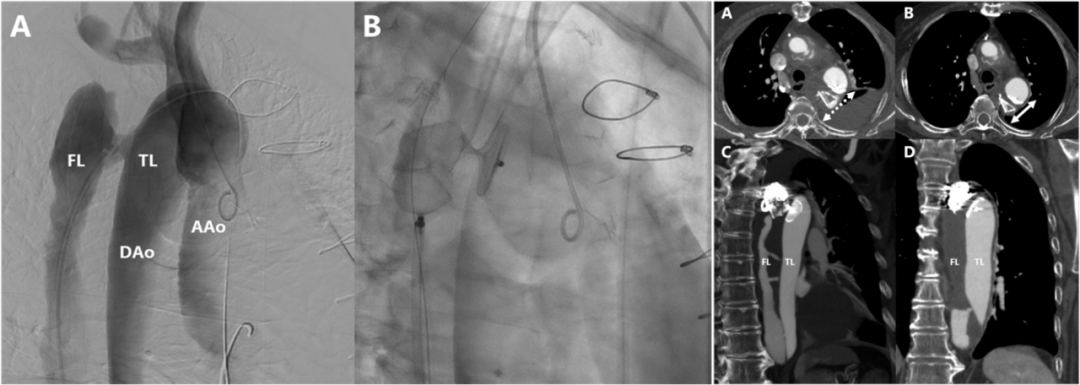

多项研究表明,当通过血管内入路治疗解剖上具有挑战性的主髂动脉瘤疾病时,髂内动脉的栓塞往往是必要且安全的。栓塞髂内动脉不仅是一种安全有效的治疗方法,还增加了腔内修复主髂动脉瘤的适用性。2014年,一项回顾性研究评估2002~2011年间88例在EVAR术前接受了ⅡA栓塞的患者。ⅡA栓塞技术成功率为95.7%,术后38%出现了臀性跛行,10%勃起功能障碍,但无严重臀部缺血并发症。对比单侧和双侧栓塞、同时和分期栓塞,并无统计学差异。在大多数病例中,ⅡA栓塞术是安全有效的,可以防止显著的Ⅱ型内漏。2016年,一项评估EVAR术前栓塞ⅡA盆腔缺血发生率和相关因素的研究,共纳入25例患者,8例(32%)出现新发缺血,包括勃起功能障碍(4%)和臀部跛行(28%),仅4例(16%)持续6个月。进一步分析显示双侧ⅡA栓塞和较短的EVAR时间间隔与风险增加相关(P=0.006和P=0.044)。由此表明,ⅡA栓塞是一种有益的手术,为了最小化臀部跛行的风险,建议不要双侧ⅡA栓塞,适当延长与随后EVAR的时间间隔。2020年,一项纳入了139例主髂动脉瘤患者的回顾性研究,结果表明在EVAR行ⅡA栓塞是安全有效的,大多数患者为未发生(60.0%)或轻度(36.7%)臀部跛行。同年,一项对比ⅡA保留和栓塞疗效的回顾性研究,结果表明ⅡA栓塞技术成功率为100%,ⅡA栓塞常见并发症为臀肌跛行,仅1例ED,无其他严重并发症。4、AVP栓塞ⅡA是一种安全便捷且高效的方法,优于弹簧圈AVP作为栓塞装置,可以促进血液凝固,并对血流形成一道物理屏障,激活机体的免疫系统反应,从而启动机体的自身凝血过程。相较于弹簧圈,AVP是一种可以在高流量血管进行锚定的栓塞材料,更加均匀且致密。

2016年,一项多中心研究分析了2007~2013年间169例接受AVP治疗的临床疗效;研究结果,技术成功率为97.6%,手术平均时长14 min,平均需要1.43个AVP实现栓塞。随访期间未观察到ⅡA再通,证明了AVP的安全性。另外,一项弹簧圈和AVP的对比研究提示,AVP的手术和放射暴露时间更短(59 min vs. 97 min),使用数量更少(1.14 vs. 7.54),治疗成本更低。

另一项对比AVP和弹簧圈栓塞术后并发症的研究,结果显示总的并发症风险较低,常见的是臀部跛行(9.4%)、腹股沟血肿(1.1%)、内漏(5.3%)和勃起功能障碍(1.0%)。而无论是单侧,还是双侧ⅡA栓塞,AVP组臀肌跛行和勃起功能障碍的发生率都低于弹簧圈组。这可能是由于AVP定位准确,不会发生移位,集中于髂内主干,而弹簧圈可能会发生移位,导致栓塞髂内动脉壁支或脏支。此外,AVP成像伪影少,更容易识别可能发生的内漏,不影响EVAR术后影像监测的判断。

5、AVP栓塞ⅡA技术要点

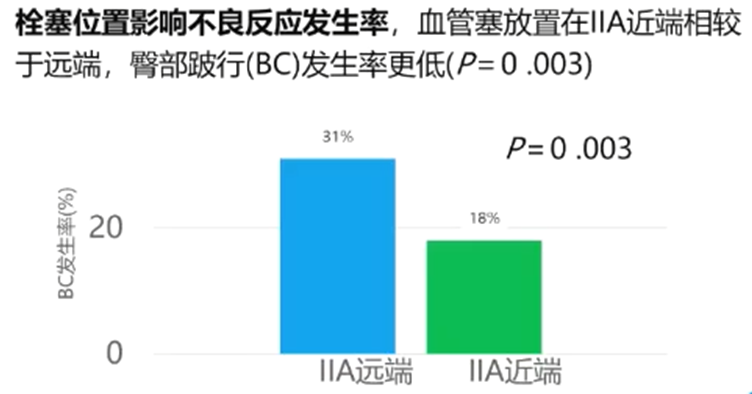

一项纳入2,671例患者荟萃分析评估了ⅡA栓塞治疗对于患者后续的影响;结果表明,近端栓塞可以降低臀部跛行发生率,且AVP组比弹簧圈组并发症少,手术更便捷,造影更少。在两种栓塞技术都可行的情况下,优先考虑AVP,且栓塞尽可能位于ⅡA近端。

2)保留一侧ⅡA

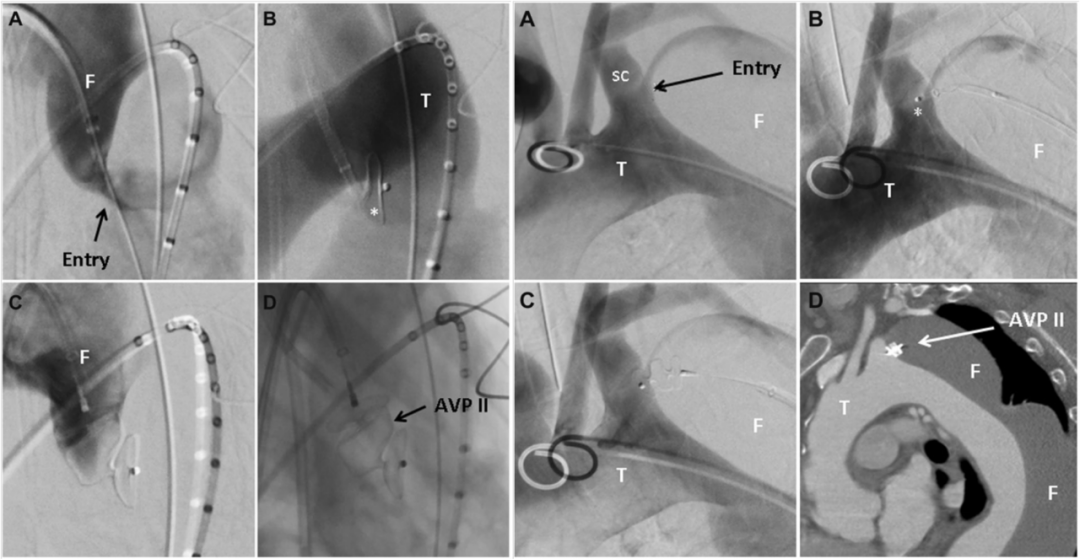

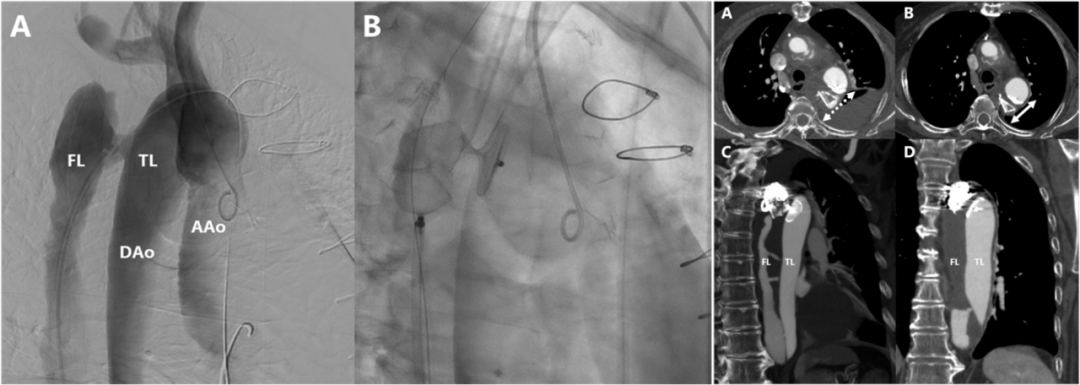

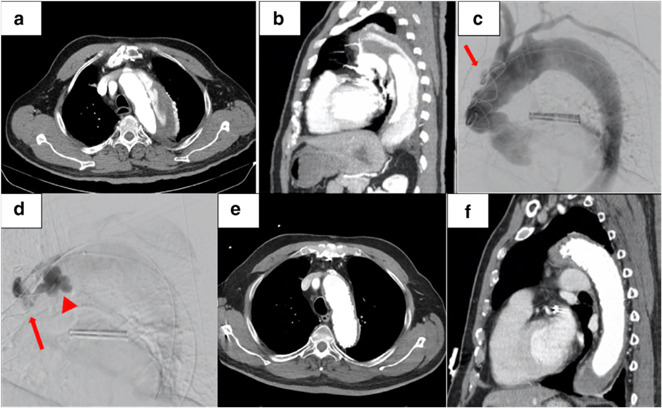

前瞻性的研究对于EVAR术前单侧或双侧栓塞ⅡA术后臀肌跛行发生情况进行比较,表明在术后6个月后臀肌跛行状况有所改善,但双侧髂内栓塞似乎比单侧栓塞更严重。因此,建议至少保留一侧ⅡA。对于术后对运动要求不高的患者,盆腔血供更丰富,出现臀肌跛行的概率更低。而轻微臀部跛行并不会影响患者生活质量。而对运动、性生活需求高的患者,也可通过三明治、IBD/IBE、带分支支架等方法进行髂内重建。2016年,Falkenberg等提出一种新的血管内技术——主动脉夹层裂口栓塞技术,以避免部分因主动脉弓慢性小夹层破口导致动脉瘤扩张的患者中进行开放手术重建。技术特点是使用AVP Ⅱ从假腔侧通过近端破口推进,作为破口孔内的密封按钮展开,使得AVP Ⅱ的1个瓣在真腔内,其余2个瓣在假腔内。该技术应用于4例累及主动脉弓的慢性夹层患者,其中3例成功栓塞了胸主动脉假腔,随访期间血栓形成和主动脉内径缩小。由此可见,采用AVP Ⅱ作为封闭按钮对主动脉弓近端小夹层破口进行血管内封闭是可行的,在选定的慢性主动脉弓夹层和继发性动脉瘤扩张患者中,可能是开放手术重建弓的替代方案。

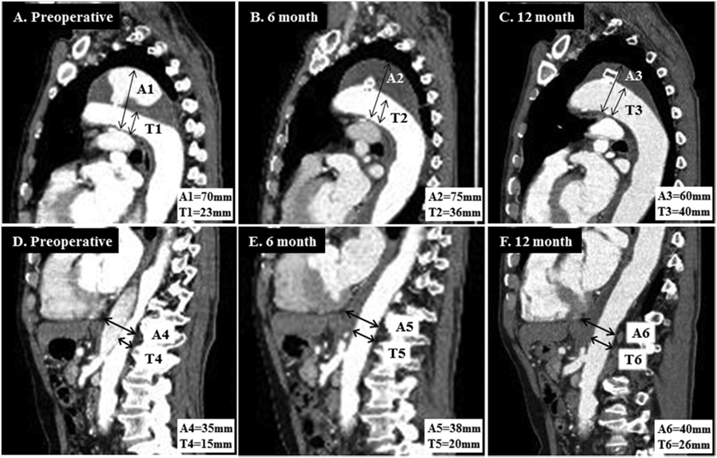

2007~2016年间的14例扩张性慢性主动脉夹层患者(被认为不适合标准治疗)接受了位于主动脉弓(n=6)或降主动脉(n=8)近端破口的腔内血管塞栓塞治疗。其中10例(71%)患者实现了近端破口的栓塞。并在所有10例成功栓塞的患者中,观察到胸主动脉最大直径减小。扩张性慢性主动脉夹层近端夹层破口的腔内栓塞可诱导良好的主动脉重构。对于不适合开放修复或TEVAR的扩张性慢性主动脉夹层患者,采用腔内血管塞栓塞近端破口是一种微创和安全的选择。

3、AVP栓塞主动脉夹层裂口的临床实践

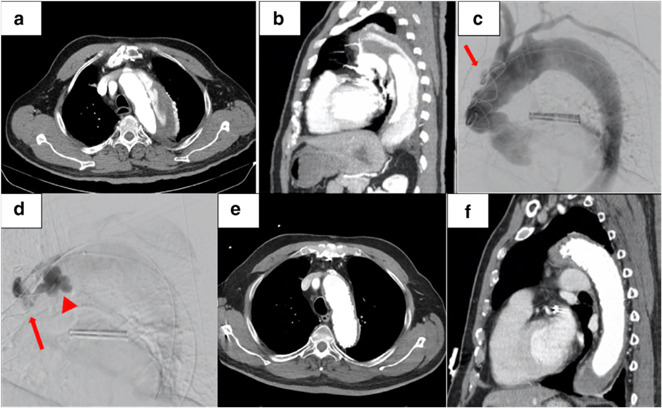

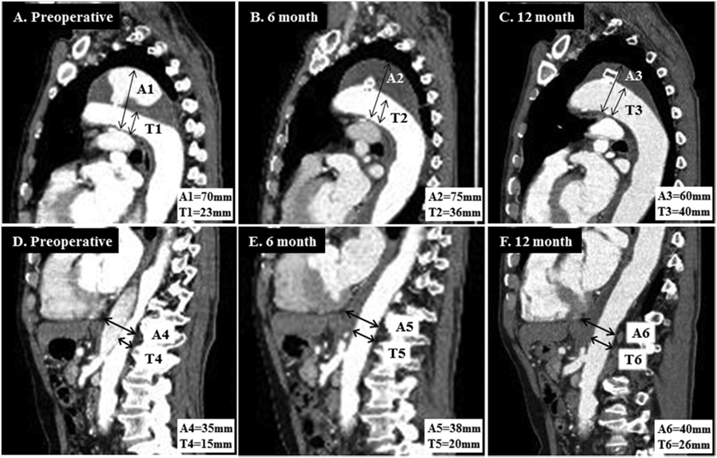

病例1为72岁的男子曾因AAA接受治疗,被诊断为70 mm的Ⅲb型主动脉夹层。使用Amplatzer血管塞封闭了5 mm内膜破口,成功修复。患者顺利出院,无并发症,随访CT显示,血管塞无移位,主动脉直径变小。

病例2为75岁女性因Stanford A型主动脉夹层行紧急升主动脉置换手术,残留降主动脉破口。使用AVP Ⅱ顺利栓塞破口,随访影像显示假腔血栓化。

病例3为79岁男性,患者有DeBakey Ⅰ型主动脉夹层。患者不耐受开放手术,使用AVP栓塞近端破口,顺利实现封堵。随访CT显示假腔血栓化。

综上所述,现有应用AVP栓塞主动脉夹层裂口的病例报告表明了该技术的可行性和有效性。该技术操作简便易行,疗效显著,是否常规应用取决于病变本身特点,包括解剖学条件,患者的自身情况、裂口大小等。后期还需要大规模前瞻性研究以改写或增补指南。

血管外科主任,医学博士,教授,主任医师,博士生导师

上海市医学领军人才,国际血管联盟青年委员会主席,中国医师协会腔内血管学专业委员会总干事、常委,国际血管联盟中国青年委员会主任委员,中国医师协会血管外科分会青年委员会副主任委员,国际腔内血管专家协会委员,美国血管外科协会国际委员,国家自然科学基金评委,中国外科年鉴血管外科专业主编,介入放射杂志(英文)副主编,临床误诊误治杂志编委会委员,中国血管外科杂志编委,中国介入影像与治疗学杂志编委。美国克利夫兰医院访问学者。上海市青年科技启明星,上海市浦江人才,上海市杨浦区青年岗位能手,校优秀党员,校优秀青年学者,校“5511”优秀青年人才,校A级教员,获个人三等功1次,集体二等功1次,获首届国之名医“优秀风范奖”。从事临床一线工作20余年,以血管外科为专业,以主动脉疾病的诊治、VTE防治、血管腔内介入机器人研发应用为专业方向。擅长复杂主动脉瘤及主动脉夹层的微创腔内治疗,开展下肢深静脉血栓、下肢动脉、颈动脉疾病及其它复杂性血管疾病诊治。

血管外科副主任,硕士生导师,副主任医师,副教授,医学博士

国际血管联盟青年委员会副主任委员,血管转化委员会委员,中国医师协会主髂专家委员会委员,上海市科技评审专家及鉴定专家,Canadian Journal of Cardiology等杂志审稿专家。临床主攻血管系统疾病特别是动脉瘤、动脉夹层及动静脉血栓类疾病,在该类疾病的临床和基础方面均有深入研究。尤其擅长下肢动脉闭塞、颈动脉斑块和狭窄、糖尿病足、静脉曲张的个体化诊治。荣获中华科技进步一等奖1项、教育部科技进步一等奖1项、校教学成果一等奖1项、上海市优秀专科医师,上海市优秀青年医师,上海市医苑新星等称号。被评为海军军医大学“远航”人才计划、教学先进个人,长海医院“优秀青年苗子”、“十佳青年医师”、优秀医务工作者等。发表各类英文SCI论文和中文核心期刊论文100余篇,主持完成包括国家自然科学基金和上海市科技创新项目在内的15项科教基金,获得国家专利授权16项,主编外科专著5部。荣立个人三等功一次。

注释:本平台旨在帮助医疗卫生专业人士更好地了解相关血管疾病领域最新进展,本文仅代表专家个人观点,旨在促进学术信息的交流与沟通。若涉及版权问题,烦请权利人与我们联系,我们将尽快处理。

15年来,一直陪伴中国血管医生成长

15年来,一直陪伴中国血管医生成长